Un multimillonario reunió a varias mujeres encantadoras

pero la niña señaló a la empleada de la casa y dijo:

“Quiero que ella sea mi mamá.”

El lujoso salón quedó en silencio cuando Clara, de apenas seis años, vestida con un delicado vestido rosa, extendió el dedo hacia Ana, la empleada del hogar. Abrazando con fuerza a su osito de peluche, habló con firmeza:

— Papá, la elijo a ella.

Ana se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía.

— ¿Y-yo, señorita Clara? Pero… yo solo soy la empleada…

La niña negó con la cabeza y se acercó a ella.

— Tú me cuentas historias antes de dormir, me preparas leche caliente cuando estoy triste y me abrazas cuando tengo pesadillas. Eso hacen las mamás. Quiero que seas la mía.

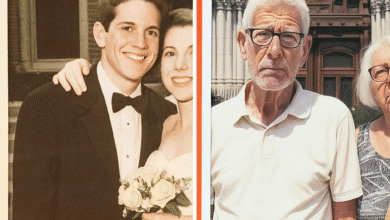

Eduardo, el padre de Clara, un poderoso empresario y viudo desde hacía tres años, se quedó sin palabras. Había organizado aquel encuentro con cuidado: había invitado a mujeres elegantes, modelos, damas de la alta sociedad y figuras influyentes, creyendo que su hija elegiría a alguien “digna” para ocupar el lugar de su madre — y, en secreto, también el de su esposa.

Pero Clara no se impresionaba con vestidos caros ni joyas brillantes. Lo que buscaba era amor. Y para ella, ese amor solo existía en Ana.

Eduardo intentó convencerla. Prometió viajes, juguetes nuevos, una casa en la playa, incluso un cachorro. Nada funcionó. Con lágrimas en los ojos, Clara repetía siempre lo mismo:

— Solo quiero a Ana.

A la mañana siguiente, durante el desayuno, Clara habló en voz baja, con la voz temblorosa:

— Si ella se va, papá… ya no te hablaré.

Fue entonces cuando Eduardo sintió algo desconocido: miedo de perder a su hija. Por primera vez, el hombre que siempre había controlado negocios, personas y destinos comprendió que no podía controlar los sentimientos.

Entonces hizo lo inesperado.

Llamó a Ana para hablar, no como jefe, sino como hombre. Le pidió disculpas por haberla puesto en esa situación y confesó que, en los últimos meses, también había notado cuánto cuidaba a Clara con amor verdadero. Dijo que no necesitaba que fuera rica, famosa ni perfecta — solo sincera.

Ana, emocionada, confesó que también amaba a Clara como a una hija, pero que nunca se había atrevido a soñar con algo más allá de su trabajo.

Con el tiempo, Eduardo dejó de ver a Ana solo como una empleada. Empezó a conocerla, respetarla y admirarla. El cariño entre ellos creció de forma natural, sin imposiciones ni intereses ocultos.

Meses después, Clara ya no tuvo que elegir. Consiguió lo que siempre quiso: un hogar lleno de amor. Ana se convirtió oficialmente en parte de la familia, no por estatus, sino por afecto. Y Eduardo aprendió la mayor lección de su vida:

Ninguna fortuna en el mundo puede reemplazar el amor verdadero — y, a veces, ya está justo frente a nuestros ojos.