Mi padre falleció solo al costado de la Carretera 49 la semana pasada

sentado contra su Harley averiada, bajo un calor de 39 °C, esperando a la hija que estaba “demasiado ocupada” para contestar sus llamadas. Dijeron que fue por un ataque cardíaco, después de haber estado allí durante horas. Su teléfono mostraba diecisiete llamadas perdidas en ese tiempo, todas ignoradas porque yo estaba cansada de escuchar sobre sus “tonterías de motociclista” y supuse que solo quería más dinero para piezas de la moto.

Durante treinta años les dije a todos que mi padre era un inútil que prefería su club de motociclistas a su familia — un hombre que se perdió mi graduación universitaria por un estúpido rally, que se presentó en la recepción de mi boda oliendo a aceite de motor y acompañado de sus amigos motociclistas “de mal gusto”.

Lo que nunca conté a nadie es que me llamó la mañana en que murió, dejando un mensaje de voz que borré sin escuchar, todavía enojada por una discusión que habíamos tenido meses antes, cuando se negó a vender su “preciada” Harley para ayudarme a pagar la reforma de mi cocina.

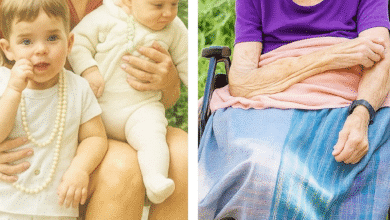

Ahora estoy de pie en su garaje, rodeada de álbumes de fotos cuya existencia desconocía — imágenes de él enseñándome a andar en bicicleta, animándome en mis partidos de sóftbol, trabajando turnos nocturnos en la fábrica para pagar mi matrícula en la escuela católica. Página tras página mostraba a un hombre que, de algún modo, había olvidado… o tal vez nunca me había permitido ver, consumida por la ira de que no fuera el padre que yo creía merecer.

Los otros motociclistas de su club me dijeron que hablaba de mí constantemente, que llevaba mi foto de bebé en la cartera hasta que se deshizo, y que guardaba recortes de periódico de todos mis logros, cuidadosamente preservados en fundas plásticas. Dijeron que había estado tratando de contactarme esa última semana porque el médico le había dado solo seis meses de vida — cáncer de páncreas ya extendido al hígado — y que todo lo que quería era dar un último paseo hasta el lago donde me enseñó a pescar cuando tenía siete años, para sentarse con su hija una vez más antes de que el cáncer se lo llevara.

En cambio, murió solo, desplomado contra la moto que odié durante tantos años, aferrando una carta que me había escrito y que comenzaba con:

“Mi querida hija…”